2020年

【シリーズ2/5】 LTVとダイレクトマーケティングの基本の「き」サブスクの原点

このシリーズは、やずやグループ未来館の、データアナリスト:松田様と、同じく、吉村様より頂きました。

サブスクリプションの原点でもある、ダイレクトマーケティングについて、LTVや、顧客セグメント=顧客育成の考えかたについて

基本の「キ」について、事例を交えてご解説いただきます。

やずやグループ未来館では、各事業者の顧客構造や、顧客セグメントの推移から、コマース事業の健康診断を特別価格にて実施してくれています。

自社のこれまでの顧客構造や、2020年以降の事業展開について、どの顧客セグメントに課題があるかなど

今までには無い、気づきを得られる事業診断です。

一度、説明を受けたいなどのご要望がありましたら、弊社までお問合せいただくか、

こちらからお問合せくださいませ。

https://bit.ly/2PtvgaM

2:顧客管理(寄り添い方)の考え方

顧客管理(寄り添い方)を企画・実施・分析する上でダイレクトマーケティングの基本的な特性、視点を共有します。

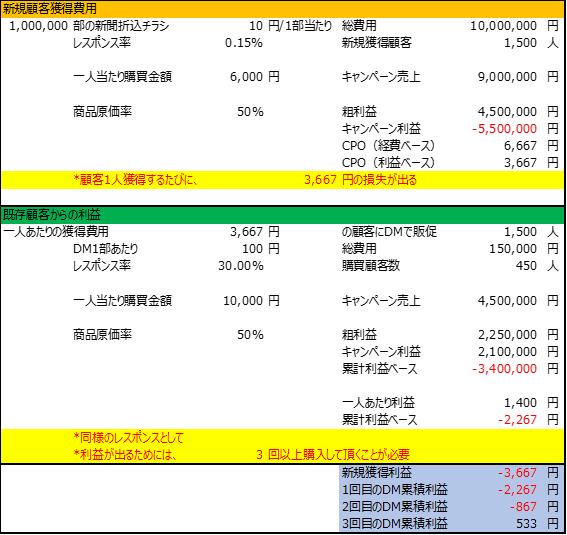

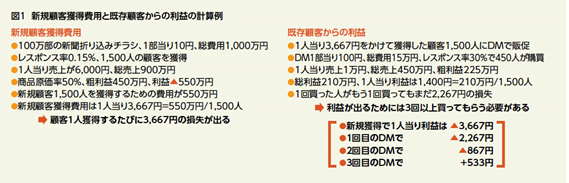

(1)新規獲得顧客からは利益は出る?出ない?

一般的には、EC通信販売では、新規に獲得した顧客からは利益は出ていないのは、皆さん共通の認識だと思います。

例:図1の例では新聞折り込みチラシで「新規顧客」を獲得した場合、

① 「新規顧客」を1人獲得するたびに3,667円の赤字が出ています。

すなわち新規顧客獲得費用(CPO:Cost per Order(本商品や定期コースの)受注1件あたりにかかった広告費:広告費÷(本商品や定期コースの)受注件数)は、1人当り3,667円である。

② この1人当り3,667円の新規顧客獲得費用をかけた顧客に対してDMなどにより販促を行い獲得費用の回収を行っていきます。

実際に、ある健康食品の通信販売会社の新規顧客1人当り獲得費用は5,200円でした。テレビ広告で獲得を行えば獲得費用は1人当り2万円以上にもなり、一度獲得した顧客からはその後20万円以上の購買がないと利益が出ない構造になっていました。

表1:新規顧客獲得費用と既存顧客からの利益の計算例

(2)顧客は離脱(離反)してしまう。のは何故?いかに「見えるか」する?

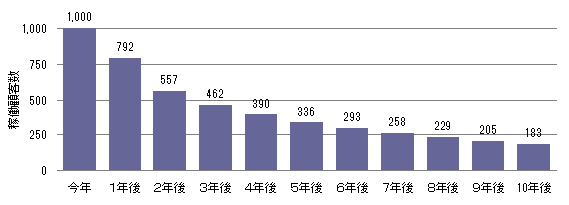

このように多大な費用をかけて獲得した顧客も100%維持することはなかなか出来ないものです。「顧客は必ず離脱(離反)する」ことを前提に事業データを「見えるか」することがとても重要です。やずやグループ未来館の「顧客ポートフォリオマネージメント:以下CPM」では、今日(n日)より前日(n-1日:前日の顧客データを診断分析するため)から遡って1年(365日)以内に購買のある顧客を「稼働顧客」と定義することを推奨しています。「稼働顧客」のうち次の1年間の間に1度でも購買のある顧客の割合を「顧客維持率」と定義しています。

EC通販事業社の一般的な顧客維持率を、

F1から、F2 XX%

F2から、F3・F4・F5 XX%

F5から、F6・F7・F8・F9・F10・F11 XX%

F11から、F12 XX%

として1000人の顧客がF12までに成長するのは、〇〇人となります。

EC通販事業社の「顧客維持率」が50%ということは毎年半分の顧客が入れ替わっているということであり、30%であれば3分の2の顧客が毎年入れ替わっているということになります。費用をかけて獲得した顧客も半分以上が離脱していることになります。

モデル事例として、図2(a)は稼働顧客の数が年々減少していく様子を試算したものです。今年1,000人の顧客が1年後に79.2%、2年後に55.7%···と減少して、3年後には半分以下になっています。この「顧客維持率」の変容を「見えるか」することが如何に重要かを説明していきます。

顧客数の推移:例 図2(a)

売上金額の推移:例 図2(b)

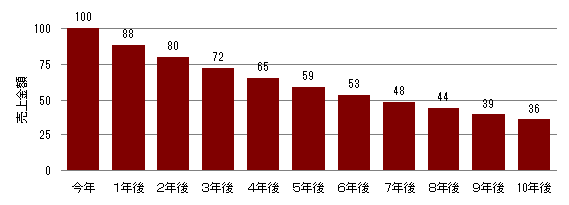

(3)売上だけ見ていると顧客の減少に気付かない。のはなぜ?

図2(b)は図2(a)の顧客に対する売上金額の推移を示しています。

すなわち、今年の1,000人の顧客からの売上が100とすると、1年後の792人の稼働顧客からの売上は88になってしまいます。図2(a)と図2(b)より顧客数の減少よりも売上金額の減少の方が緩やかに推移して減少していることにお気づきになられたでしょうか。この要因は顧客の離脱が「新規獲得顧客」や売上金額(または、LTV)の少ない下位顧客(「よちよち顧客」、「こつこつ顧客」)から始まるからです。

当然のようですが、CRMで育成してきた顧客でも離反します。CRMで顧客との関係性を促進、醸成して、顧客関係を育成出来ていない、顧客ほど離反しやすいのは、みなさま自身の消費行動を思い起こして頂けばご理解頂けもの思います。

これらの要因で現れる現象を、顧客数値と顧客セグメントのマトリックスで、事業戦略データから絶えず見つめ直すことが経営=マーケティングの基本となることをご理解、ご納得いただけるかが重要ななってきます。

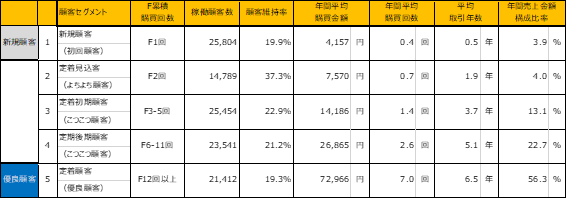

モデル事例として、表1に累積購買回数F別の顧客の購買特性の例を示しています。

最初に、売上金額は大きく減少しないのは、

購買金額が少ない顧客が離脱しても全体の売上に対する影響は少ない。

売上に寄与の少ない顧客から離脱が始まるためです。

それは、長期的に見れば、「よちよち顧客」 「こつこつ顧客」 「優良顧客」の基盤顧客が失われているということでもあります。

① F12回以上の優良顧客の顧客維持率は94.1%で離脱する顧客は6%程度です。

② 一方F1回の新規顧客の顧客維持率は19.9%で8割の顧客が離脱しています。

③ 優良顧客の離脱は少なく、離脱が多いのはFの少ない下位顧客です。

④ また新規顧客の年間購買金額は優良顧客17分の1(=72,966÷4,157)となっています。

表1:累積購買回数F別の顧客購買特性の例

ポイント:

顧客の減少が先に始まり、顧客の数は売上金額の先行指標になっているので、売上だけ見ていると顧客の減少に気付かないことになります。

解決策:

事業戦略データから、顧客数の増減を「見えるか」をして、対策を打てるようにすることが重要です。

(4)売上寄与の高い優良顧客の育成には時間がかかります。

まずは、モデルデータからですが、

① 表1のF12回以上の優良顧客からの売上は稼働顧客の売上の56.3%を占めています。

② この半分以上の売上に寄与する優良顧客の取引年数は平均6.5年です。

すなわち、最初の購買からF12回以上の優良顧客になるためには平均で6年半の年月を要しています、顧客は最初の購買から年平均約2回の購買を繰り返して優良顧客になっています。(単品通販ではより期間は短くなる傾向があります。)

顧客が毎年購買を継続して最終的に「優良顧客」になる過程を管理することが顧客管理の役割であることがご理解頂けるかと思います。

(5)売上(トップライン)ではなく顧客の数を管理することが重要です。

これまで見てきたように新規獲得顧客からは利益はそう簡単には生まれないことはご理解頂けたかと思います。これを読まれている理由もそこにあると思います。利益(ボトムライン)は既存顧客の繰り返し購買からはじめて生まれるものです。

① 売上寄与の高い優良顧客を育成するには時間がかかります。

② また顧客を100%維持することは不可能で顧客はいつか必ず離脱してしまいます。(要因・理由は、事業社がCRMで解決できることもあり、できないこともありです)

③ 離脱した顧客に対して「新規顧客」を獲得するか、「離脱(離反)顧客」の復活で、顧客数の補填を行わなければ「稼働顧客」は減少します。

④ 「離脱顧客」と「新規獲得顧客」のバランスによって顧客数を維持・拡大することが顧客管理の重要な役割に1つです。

これを売上金額で管理すると顧客の減少に気付かないことがあることは再度ご理解ください。売上が減少しているときには顧客はそれ以上減少しているとの認識を絶えず事業計画のメインのKPI(主要業績指標:Key Performance Indicalor)として共有・保有ください。

ポイント:

顧客管理の基本的な考え方は売上を見る前に顧客の数を管理することです。顧客がいなければ売上は上がりません。顧客が減少すればいつかは売上も減少します。

顧客管理の基本方針は顧客の数を減らさないことです。すなわち、顧客管理の主要業績指標(KPI:Key Performance Indicalor)は稼働顧客の数であり、主要リスク指標(KRI:Key Risk Indicator)は稼働顧客の数の増減であることがご理解ください。

解決策:

「稼働顧客」の数を、事業社のビジネスモデルに応じてある一定期間で設定し(直近1年:n-366を推奨)

各顧客セグメント

・F0・F1回顧客

・F2回顧客

・F3-n1回顧客

・Fn2-n3回顧客

・Fn4以上顧客

F2回顧客以降のF区分は別途検証の上セグメントを設定)別の絶対数の変動を「見えるか」するシステム・ツールを用いて、事業全体の健康診断を行い、組織全体でKPIを共有することが重要です。

CRMの重要なポイント要因である、顧客が減少しているのは何故でしょうか?

顧客・購入・配布データを、如何に分析(検索)・集計・抽出して、実施すべき施策を打つのか。

要因その1

(1) 「やってはいけないことをやっている」ことが、最大の理由、顧客が嫌がることをしています。

顧客管理の基本的な考え方を無視した施策で顧客の数を減らし、最終的に事業から撤退する事業社が、近年多々あります。

今までも、ご説明してきたとおり、ダイレクトマーケティングにとって「新規顧客」の獲得は最も費用がかかり、最も利益を圧迫する分野でした。

そのため、多くの事業社は売上の増加が鈍化したり、止まるとまずこの費用を削減しようとします。

(利益を短期的に増大させるには、コストカットが一番簡単便利な為だからです)

新規顧客の獲得を停止した時点では多くの利益が出ますが、やがて顧客の減少が始まり業績はますます悪化を傾向を示します。

そうなりと、更に費用を抑えるために、次の大きな費用として、DMなどのコミュニケーションコスト

(コンテンツ内容・コンタクトする顧客先・コミュニケーション回数)の削減を行います。

売上を落とさずに、コストを数量だけで削減しようとするので、DMなどのコミュニケーションは購買見込みの高い一部の「優良顧客」だけに実施・配布されることになります。

(当然の行動ですが、ロイヤルカスタマーだからもっともっと購入頂けるだろうと思いがちです。)

ダイレクトマーケティングでは基本的にEC通販事業社側からの、コミュニケーションとオファー訴求がなければ顧客の購買は基本発生しないものです。

(いつも同じコンテンツのECサイトへ喜んで訪れる顧客はいませんし。また同様にいつも同じカタログや同梱物(Inbox)を隅から隅まで見てくれる顧客も稀です。ので、コミュニケーションは重要です。)

DMなどのコミュニケーションが実施・配布されない顧客は切り捨て、見捨てられたことになり、F1回の新規顧客からF12回以上の優良顧客への道が閉ざされることになります。それとともに、優良顧客も、あまりにも多いオファーに辟易して、EC事業社への信頼を喪失していきます。

その結果、ますます業績は悪化し最後は撤退という事態を招くことは、これまでのご説明でご理解頂けるかと思います。

要因その2

(2) 顧客の増加に限界が訪れるのは、いつ、なぜ、どうしたら 良いのか。

EC通販事業を開始した当初は新規顧客の獲得も比較的順調に推移します(前提です)。多少知名度のある事業社ならばインターネット上にECサイトを開設するだけで10万件ぐらいの顧客リストが集まることもあるかも知れません。ところがある一定規模を過ぎると顧客が増加しなくなる時期が突然訪れます。

その原因の1つは

現在のビジネスモデルが通用しなくなることです。例えば、インターネットの受動的な方法による、オンラインマーケティング展開だけでは「新規顧客」の獲得にはある一定の限度があります。例えば、新聞やテレビなどのオフライン広告を交えた能動的な方法も併用する必要が出てきます。すなわちビジネスモデルの変更が必要になってきている兆候です。

2つ目は

規模に見合った「既存顧客」への投資をしないことです。顧客が増え売上も増加しているのに販促費用は従来どおりという場合が多々見受けられます。顧客リストの保有数が多くなれば販促費用も多く必要となります。(メール配信費用、SNSメッセンジャー配信費用、DM配送費用、またそれを実施するアドテクツールの従量制ライセンス費用などなど)。顧客の数が2倍に増えても絶対費用が同じであれば、半分の顧客しかコミュニケーションを維持できないことになります。コミュニケーションが出来ないことは顧客を維持できないということになります。

3つ目は

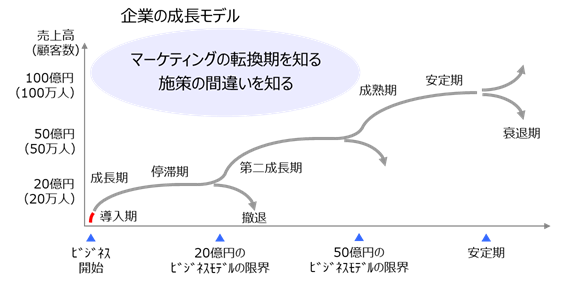

費用の投資配分の問題です。「新規顧客」の獲得が進み「既存顧客」が増えてくると、「既存顧客」の維持を考える必要性が高まります。いつまでも新規顧客の獲得に重点をおいてばかりしていても、「既存顧客」の離脱が多ければ「稼働顧客」は増加しないことは、実例を踏まえてご説明してきました。「新規顧客」の獲得から「既存顧客」の維持へのマーケティングの転換時期がきていることを察知して実行することがとても重要です。このようにEC通販事業にもライフサイクルがあり、いつかは顧客の増加に限界が訪れることとなります。今まで経験則から、年商レベルで1憶→10憶→30憶→80憶→100憶の壁が一般的にはあります。(図3)

図3:企業の成長モデル

ポイント:

顧客セグメント別の顧客数の動向でマーケティングの転換期を知ることが重要。

解決策:

売上=顧客数の増加の壁を越えるために、顧客診断から導きだされる傾向を基に、情報系のシステム・ツールを活用してコミュニケーション+オファーの分析(検索)・集計・抽出を、セルフサービス型BI(情報システム部門に依存しなく、現場の各部門・担当者レベルが自らデータを収集・分析してレポートを作成できる仕組み)で、定型・非定型フォーマットレポート(マトリックス表など)を自分事かして実施できる体制を構築・提供して運用しています。これは、各全社でKPIツリーを共有することで、各々(商品開発、カスタマーセンター、フルフィルメントセンター、マーケティングの各部門など)が変化に気づき、成すべきことを共有することが、必然性があることを積み上げていることから生まれています。

やずやグループ 株式会社未来館 吉村典也

監修:やずやグループ 株式会社未来館 アナリシス部長 松田 芳雄

【D2C_EC_通販物流代行|富士ロジOriginsスタートアップ&新規事業者様向けサービス施策「感動梱包」ご案内】

梱包資材選定方法・「感動梱包」施策

❛D2C/サブスクリプションでの通信販売方法が急速に伸びてきております。

その中で、購入体験(UI/UX)はECサイトで購入体験をしただけではなく、商品が自宅に届き、手にし、開封した瞬間まで。

その時にワクワク、感動する場をご提供できるのが感動梱包施策です。

・箱を開ける瞬間を忘れられないステキな体験にするために!パッケージ(梱包)でブランディングする方法

・ブランディングされたパッケージは出荷する商品をどのように決定したかと同じぐらい思慮深い選択となります。その目的は

理想としては購入者の記憶に残るような良い第一印象を生みだすことにより購入者とビジネスの双方にとっての付加価値を

提供することにあります。

・オンライン事業社は実店舗など物理的な小売業に比べ喜びを提供する「ポイントが少なくなります。」ネットショッピングの

効率の利点は購入する前に商品の感触や実践的なメリットを確認することを犠牲として成り立っています。

購入者にとって思い出に残る素晴らしいブランドの体験を生み出して競合他社と差別化できるポイントになる。

❛Unboxing/開封の儀

・D2Cが主流となり、会社のブランドイメージ、商品ブランドイメージを上げるための梱包施策

・購入者への喜び、感動をしていただき購入回数を増やし、また新規購入者へ拡散してもらう。

・開封動画の流行の理由とはオンラインストアの画面では十分に伝えることができない、商品の感触、機能性、使用感など、

消費者が購入するかどうか決めるのに必要な情報を提供してくれている。(ソーシャルで拡散)

・購入者が投稿する開封動画のブランドのマーケティングからの価値とは潜在カスタマーへリーチし期待感を高めるのに一役担

い、商品に関する情報を伝えています。

「ますます開封体験は重要になります!」

<パッケージ印刷プラットフォーム「canal」が富士ロジテックとEC/D2C事業者の梱包・物流支援を開始いたしました>

❛提携背景

ネットショップ作成サービスを利用することで、個人やスモールチームがインターネットで商品を販売できるようになりました。一方で、オリジナルパッケージ製作や梱包・発送資材の調達は依然として容易ではありません。

これまで個人やスモールチームがオリジナルパッケージを製作する際には、初回注文に一定のロット数が求められ、費用面でのハードルが高いことから気軽に利用することが困難でした。

そこで、canalではオリジナルパッケージ製作のサポートを目的に、この度富士ロジテックの顧客を対象に特設ページの提供を開始いたしました。当サービスをご利用頂くことで低価格かつ少量のロット数でオリジナルのパッケージ製作が可能になります。

❛提携の概要/キャンペーン概要

canalのプラットフォーム上で、ダンボール・フィルム等のオリジナルパッケージをご購入いただけます。

「canal(https://canal.ink/)」は、全国の提携印刷会社の保有設備のネットワークを形成し、発注者と品質・価格・納期が最適な印刷会社とマッチングする受発注プラットフォームです。従来、1ヶ月以上かかっていた受発注プロセスの即日完了が可能であり、平均30%のコストダウンかつ高品質なオリジナルパッケージ制作が可能です。

既に数百社を超えるD2C/EC企業・個人の方にご利用いただいております。

https://canal.ink/external/fujilogi/

<通販物流スタートアップ・新規事業プラン>

https://www.fujilogi.co.jp/netshop-startup.php

【シリーズ1/5】LTVとダイレクトマーケティングの基本の「起」サブスクの原点

このシリーズは、やずやグループ未来館の、データアナリスト:松田様と、同じく、吉村様より頂きました。

サブスクリプションの原点でもある、ダイレクトマーケティングについて、LTVや、顧客セグメント=顧客育成の考えかたについて

基本の「キ」について、事例を交えてご解説いただきます。

やずやグループ未来館では、各事業者の顧客構造や、顧客セグメントの推移から、コマース事業の健康診断を特別価格にて実施してくれています。

自社のこれまでの顧客構造や、2020年以降の事業展開について、どの顧客セグメントに課題があるかなど

今までには無い、気づきを得られる事業診断です。

一度、説明を受けたいなどのご要望がありましたら、弊社までお問合せいただくか、

こちらからお問合せくださいませ。

https://bit.ly/2PtvgaM

1: 顧客購買シーンでのデータ活用と、事業戦略面でのデータ活用について

EC通販事業において自社で保有している顧客リスト上の顧客に対して、ダイレクトコミュニケーション(DM(ダイレクトメール)・同梱販促物・Eメール・SNSメッセンジャー・WEBコンテンツ)などを配布・発信して商品・サービスの提供を実施します。

それを顧客視点で、ダイレクトコミュニケーションを効率的・効果的に実施するために、顧客の態様に応じた対象顧客の抽出(セグメント)は最も重要な業務の一つです。そのためにさまざまなデータ解析技術を使ったデータ活用を行うことが重要です。それは、顧客購買シーンでのデータ活用になります。

よく知られている、

① R(Recency:最新購買日)

② F(Frequency:累積購買回数)

③ M(Monetary:累積購買金額)

を利用したRFMモデルやデータマイニングを利用した方法などが既に多くの手法や事例は既知のことですが、近年はAIの活用も進んでいるかと思います。

単に購買可能性の高い顧客の抽出だけにとどまらず、顧客(OneToOneやパーソナライズ)ごとにコミュニケーションとオファーなど訴求の内容を変えることが可能であり、重要な機能でもあるレコメンデーション、MA(マーケティングオートメーション)などにより関心が移ってきています。

データは顧客中心で、2つの視座 森を観て木を見る。

顧客購買シーンでのデータ活用は顧客一人一人(ユニークID)の評価が中心になります。一方、その集合体である、顧客リスト全体を評価するためのデータは事業戦略面でのデータ活用となります。コミュニケーション対象顧客は「顧客リスト」から抽出されて、コミュニケーションの結果は顧客リストの状態により反映されることになります。

顧客ライフサイクルには、一般的に

1:稼働(現役)顧客

① 新規(初回)顧客(F1)

② よちよち顧客(定着見込顧客)(F2)

③ こつこつ顧客(定着初期顧客)(F3-n1など、設定は顧客分析から決定以下同様)

(定着後期顧客)(Fn2-n3など)

④ 流行顧客

⑤ 優良顧客(定着顧客)(Fn4以上など)

2:離脱顧客

⑥ 離脱顧客

という顧客ライフサイクルが存在しますので、これを基本として顧客セグメントを実施します。

この顧客ライフサイクルを管理するのが事業戦略面でのデータ活用になります。

「新規(初回)顧客」が「よちよち顧客」に問題なくうまく育っているか、

「よちより顧客」は「流行顧客」、「優良顧客」に成長しているか、

「離脱顧客」が増えていないか、

「新規(初回)顧客」の獲得は計画とおり順調か、

などを管理し、課題のある顧客セグメントを診断・分析し見えるかをして、マーケティング&コミュニケーション費用の配分を企画・立案して、将来の顧客育成(CPM:顧客ポートフォリオマネジメント)を基礎とした、事業計画を策定することが最大目的になります。この目的を疎かにすると対処療法的な手段を実施してしまい、より深い真相を知ることなく、病を重くしていくことになります。だからこそ、顧客全体を「見えるか」(顧客構造の診断)して、早期発見(気づき)を得ることが益々重要になってきています。

顧客購買シーンでのデータ活用によって既存顧客の購買を一時的に最大化することは可能です。(キャンペーンなどの陳腐化しやすい、短期的な販売促進策など)

これだけで事業を成長させることは時を経るごとに困難になってきます(レスポンスが低下する=顧客から評価が変わるということです)。EC通販事業を拡大することは、事業構造の特徴として、顧客リストを拡大させることでしか実現できません。新規顧客の獲得(アクイジョン)と既存顧客の維持(リテンション)を総合的に考える顧客管理を中心とした事業戦略面でのデータ活用が、マーケティング(広告)や、顧客態様の変化のスピード化、そして競合との競争の激化などにより、費用対効果がよりシビアな現状のマーケットではより重要になってきています。その対策として、データからの素早いメッセージを受け取れるシステム構築と組織運用体制が必要です。

ポイント:

データの裏付けの無い、顧客マーケティングやCRMは失敗する。

解決策:

顧客をRとFで顧客データを見えるかして、マーケティングを企画・実施・評価する。

やずやグループ 株式会社未来館 吉村典也

監修:やずやグループ 株式会社未来館 アナリシス部長 松田 芳雄

D2C・サブスクリプションモデルTOP250 2020 Alcohol/Beer/Wine (アルコール・ビール・ワイン)

https://destination.yotpo.com/

2020年は、9月23日開催です。

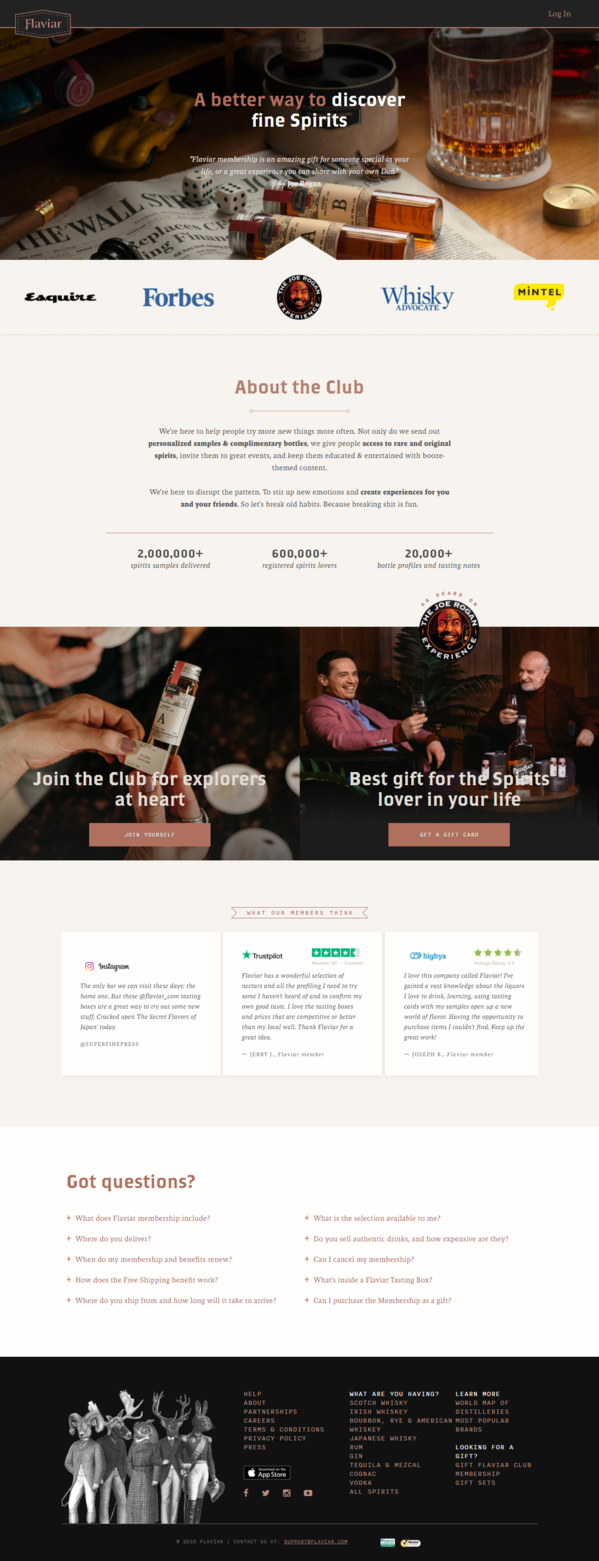

Flaviar

https://flaviar.com/

Enjoy special releases, themed Tasting Boxes, live tasting events, and a wealth of information on spirits & distilleries. Keep track of your Home Bar online.

WHAT ARE YOU HAVING?

SCOTCH WHISKY

IRISH WHISKEY

BOURBON, RYE & AMERICAN WHISKEY

JAPANESE WHISKY

https://flaviar.com/world-whisky/japanese-whisky

こんなに細かく見せているのですね。

RUM

GIN

TEQUILA & MEZCAL

COGNAC

VODKA

ALL SPIRITS

世界は広い

https://flaviar.com/distilleries

すべてを回ると何年かかるのかな?

ブランドはこのように紹介されています。

Glass Vodka

https://glassvodka.com/

Glass is a connoisseur class collection of spirits. Our flagship product is Glass Vodka, a premium, grape-based vodka distilled locally from Washington wine. Our straight Glass Vodka is the essential base to our entire Collection

シアトルです。USは今正にブームです。

AmazonにシステムのMtgにお伺いしたときも、飲み比べはとても楽しかったです。

Hopsy

our Personal Taproom at Home. We bring award-winning beers on tap into your home.

醸造所から出荷されたばかりの新鮮な地ビールを最長2週間自宅で楽しめるというサブスクリプションサービスですが、WEBページに繋がりません。倒産?

https://www.facebook.com/hopsybeer/

MobCraft Beer

https://www.mobcraftbeer.com/subscriptions

A nice fluffy-headed unfiltered German Pilsner (or Munich Helles) blended with an herbal lemonade, made with a mixture of Alpine herbs including sage, elderberry, and edelweiss. Pre-Order Yours.

MOBCRAFT BEERサブスクリプション 3回 6回 12回です。

Rebel Coast Winery

https://rebelcoast.com/

A new way to celebrate has arrived. We infused the spirit of drinking with the joy of cannabis to create refreshing, low-calorie beverages. No hangovers. No guilt. And a way better buzz

ワイン系をおしゃれに、アルミ缶にボトルリングしています。

Strike Brewing Co.

https://www.strikebrewingco.com/welcome

Excellent craft beers from our microbrewery in the heart of Silicon Valley in San Jose.

シリコンバレーのみなさんも、ビール好きですね。

時節柄、curbside pick-up を訴求していますね。

VineBox

https://www.getvinebox.com/Premium wine by the glass. Delivered.

Get started today and taste the best wines of the season, every season. Discover 9 wines, by the glass, every 3 months to keep your palate fresh and satisfied. This season's box is all about "The Classics" - timeless wines from the areas that made wine famous. See more information on your first box here.

おしゃれな1カップテイスティングボトルで3か月試せます。

EC歴25年 元運営責任者が語る「ECに投資する前にこれだけは知ってもらいたいこと」第二章

EC歴25年 元運営責任者が語る

「ECに投資する前にこれだけは知ってもらいたいこと」

中山茂マーケティングデザイン(株) 中山 茂

第二章 ECは足し算ではない

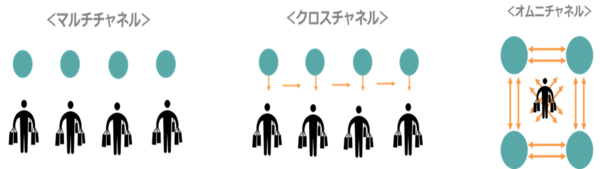

第一章ではマルチチャネルからオムニチャネルへ進化する中でECというデジタルチャネルが「販売チャネル」という側面を残し過ぎたゆえに本来のWebマーケティングの足かせになっているというお話をしました。

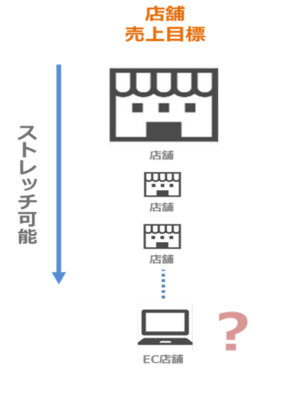

今回はその足かせとは具体的に何かを説明したいと思います。ネット社会以前の販売チャネルのイメージは「販売のタッチポイント」でありそれを拡張ことによって事業を拡大させてゆくという構図でした。わかりやすい例でいうとチェーン店展開でしょうか。

店舗を展開する場合同社でカニバリを起こす同じ商圏内に出店することはありません。競合店とのバランスを取りながらそれぞれのお店できちんと利益の出るように計画的に展開してゆきます。各店舗がそれぞれ利益を確保できることを前提とすれは店舗を増やせば増やすほど売上げと同時に利益も増え原価率も下がってゆき事業の拡大が望めます。もちろん各店舗の利益が生まれなくなってくると拡大した分固定費などの負担が大きくのしかかりリスクも増えるわけですが基本的に

各店舗が利益を出していれば数のストレッチが効くモデル

がリアルの店舗展開です。時間と空間、地域の影響を受けるリアル店舗だからこそタッチポイントを増やすために行うのがこの拡大モデルです。

さて、こういったビジネスをやってきた企業がECを始めた場合多くの企業はどう考えるでしょうか。リアル店舗とWeb店舗は概念が違うと頭ではわかっているのですが

リアル店舗に加えて新しい販売チャネルができた

と考えてしまいます。これは店舗に限らずカタログとWebの間でも起きてしまっていました。基本的に既存事業を同じサービスをEC化すると同じ状況になります。そしてさらに硬直化した頭で

EC事業の単独部署として独自の売上げ目標を持たせWeb店舗として扱う

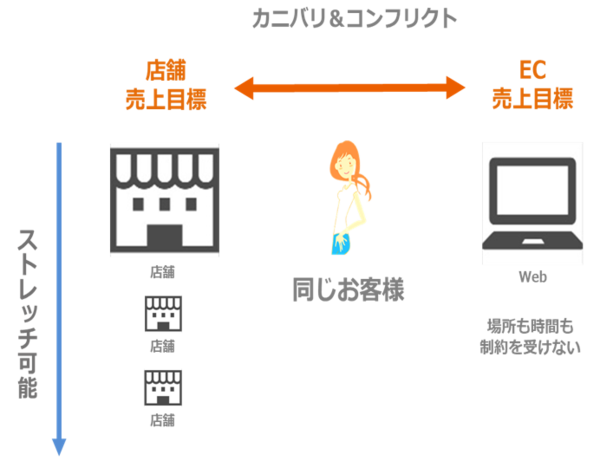

という行動に出てしまいます。ECの構築・運営はリアルとは違う特殊性があるため担当の単独部署を作るのはよいのですが問題は「独自売上げ目標」「Web店舗扱い」という点です。今までの店舗は基本的に同社内でのお客様のカニバリは基本起きてきませんでしたがECの場合は

同社内ですべての出店店舗とお客様が競合します

いままで足し算でなりたっていたロジックがECの場合は足し算にはならないのです。

新しい消費行動での大きなポイントは「決済の場」(売上げが上がるチャネル)は消費者にとってさほど重要な要素ではなくなっているということです。商品情報がスマホの登場によりリアル・ネットも意識せず自然体ですべての生活スタイルに組み込まれていくことによって購入タイミングも購入場所もユーザーにとって選択できる手段のひとつにしかすぎません。その時便利でお得であれば決済の場はネットか店舗かはユーザーがそのタイミングで判断します。新しい消費者はリアル・ネット関係なく有機的に消費行動をしているにも関わらず悲しいかな企業は紋切り型に決済場所によって組織も目標もマーケティングも切り離して考えているのです。

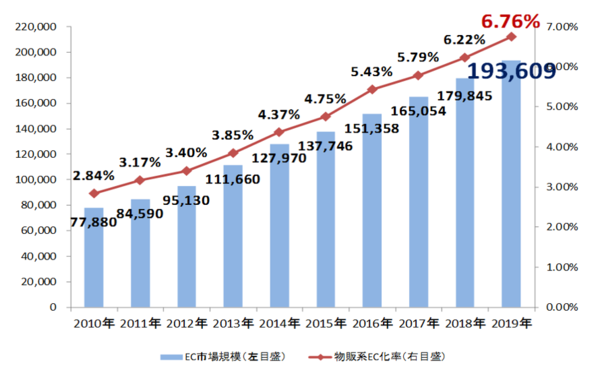

決済場所によってミスリードを招いてしまう数値のひとつとして「EC化率」があるかと思います。EC化率はBtoC-ECで

2019年「6.76%」。

経済産業省 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備

この「EC化率」、本当に現在の小売りのチャネル比率でしょうか。一概にそう考えるのは早計です。「EC化率」はあくまで購買行動の中の「決済」のタイミングでしか数字を取っていません。「購買・決済」は消費行動の単なる通過点にしかすぎないのでこれを「EC化率」という数字で表してしまうと「小売りにおけるネットの割合は6%程度」というミスリードを起こしてしまいます。

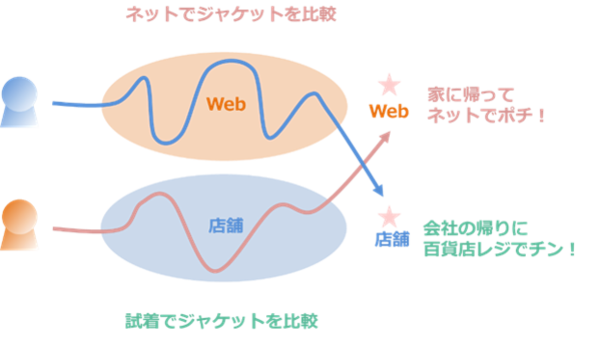

さらにに決済時のみの数字で判断することが危険である具体例をひとつあげるとすると以下のような行動パターンになります。

<行動パターン1>

・ネット上で他社サイトと比較しながら検討。商品の購入を決断。

・試着後最終判断をしたいので通勤途上の店舗で確認しその場で購入

→お店のレジを通して決済・・・・店舗の売上げに計上

<行動パターン2>

・店舗に行って店員にもアドバイスをもらい試着してサイズと色を確認。

・ほぼ購入を決めたが雨が降っていたため持ち帰らず帰宅

・帰宅後ネットにて注文(試着もしているので迷いなし)

→ネットにて決済・・・・・ネットの売上げに計上

パターン1では決済こそ店舗ですが、購買意志を決定づけた功労者はネット情報ですし、パターン2はその逆です。このようにお客様にとって決済の場とは消費行動のひとつの選択肢にすぎないことを理解すれば決済の場ごとに組織が立てられ目標を与えられマーケティングがなされることがいかに無意味かおわかりのことでしょう。

また商品購買の判断となる「商品の情報」は日常の中、どこで触れられているでしょうか。これらは商材によって違いはあれどスマホを中心としたネットからの情報が自然と刷り込まれている場合が多いかと思います。ネット情報の購買への影響力は決して6.76%ではありません。

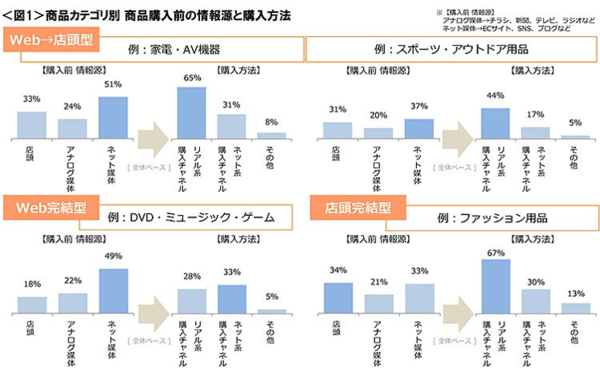

マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査より

これらのことからWebマーケティングに関わらずすべての消費行動はチャネルを超越して起こっています。チャネル毎個別に対応することがいかにロスを生むかを理解していただければと思います。

第三章つづく

戦略立案から運用管理までパッケージ化した「中山式メソッド」を提供する

中山茂マーケティングデザイン株式会社

http://nakayama-md.co.jp/

090-1676-4407

<中山茂マーケティングデザインご提供サービス>

〇 マーケティング支援・アドバイス

25年のEC実務と経営経験と知見から戦略立案から現状課題まで解決に導く支援をいたします

〇 セミナー、企業研修

〇 その他プロジェクト参画、執筆等

〇「中山式KPIメソッド」定着化パッケージ

大手ECから小規模ECまでの現場経験を活かし通販専業で使用してきたECに特化した課題解決&運用フォーマットを汎用的に再構成いたしました

https://bit.ly/2CtpT8N

<富士ロジテック|通販スタートアップ・新規事業プラン>

https://www.fujilogi.co.jp/netshop-startup.php